2025.09.15

研修の成果は「卒業試験」で決まる。ゴールから逆算する新時代の研修デザイン戦略

「研修とは、まず何を教えるか(インプット)から設計する」これは長らく、人材開発の世界で信じられてきた定説でした。しかし、情報が爆発的に増え、ビジネス環境の変化が激しさを増す現代において、この方法論は静かに、しかし確実に限界を迎えています。インプットの量を増やし、演習問題を山ほど解かせても、受講者が最短距離で「現場で使える人材」へと変容するわけではない。この事実に、多くの担当者が気づき始めているのではないでしょうか。

この根深い課題を解決する、まさに逆転の発想。それこそが「研修の出口=卒業試験から設計する」というアプローチです。これは単なる手法の変更ではありません。学習効果に対する私たちの考え方を根本から覆す、一つの思想であり、革命です。

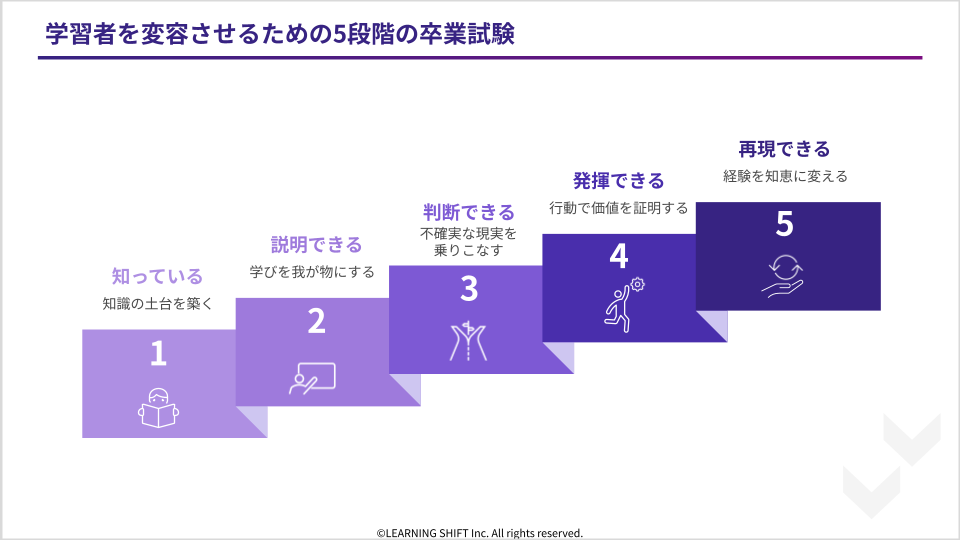

本稿では、この「逆算設計」こそが研修成果を最大化する鍵であると提唱し、目指すべき到達レベルに応じた5段階の卒業試験 設計技術を、学習科学の知見と具体的なノウハウと共に、余すところなく解説します。

1. なぜ、研修デザインは「卒業試験」から始めるべきなのか?

研修の真の目的は、知識を教えることではありません。受講者が現場に戻った後、ビジネスの成果に繋がる「行動」を「できるようになる」ことです。この自明とも思えるゴールを達成するために、学習科学の世界では、ゴールから逆算して学習体験を設計する「逆算設計(Backward Design)」のアプローチが極めて有効であると結論づけられています。その思想の核となるのが、「卒業試験」の事前設計なのです。

学習効果を最大化するのはインプットの量ではなく、質の高い「練習」の機会ですが、ビジネスの現場は失敗が許されない真剣勝負の連続です。それはまるで、一度も模擬操縦をしたことのないパイロットに、いきなり乗客を乗せた旅客機を操縦させるようなものです。

例えば、営業力強化研修で学んだばかりの交渉術を、いきなり最重要顧客との存亡をかけた商談で試すわけにはいきません。新任マネジャー研修で学んだフィードバックの技術も、不慣れなまま部下に実践すれば、これまで築き上げてきた信頼関係を根底から揺るがすリスクすらあります。

だからこそ、研修という安全な環境、いわば「シミュレーター」の中で、本番さながらのリアルな状況を想定した「卒業試験」、すなわち最高のリハーサル機会を設けることが決定的に重要なのです。それは単なる評価ツールではありません。学びを実践力へと昇華させ、学習者の自信を醸成するための、最も効果的な「学習装置」そのものなのです。

2. 学習者を変容させる卒業試験:5つの到達レベル別・新設計ガイド

学習者の認知が深化し、スキルが身体に宿り、やがて知恵へと昇華していく「変容の旅」。その旅路そのものをデザインするのが、この5段階の卒業試験です。

ここでは、5つの到達レベルの原理原則と概要を解説します。各レベルの具体的な試験問題の設計方法や、より高度な作成技術については、以下の詳細解説ガイドで深く掘り下げています。特定のレベルについて詳しく知りたい方は、ぜひ合わせてご覧ください。

第1段階:「知っている」- 思考の土台を築く

レベルの定義:思考のOSとなる「共通言語」と「フレームワーク」を、求められたときに正確に想起できる状態。これは単なる丸暗記ではありません。高度で複雑な思考を展開するための認知的な足場(スキャフォールディング)を脳内に構築し、組織全体の知的生産性の基盤を築くプロセスです。

試験問題の設計例:研修で学んだ最重要フレームワーク(例:PDCA)について、その各要素が何を指すのかを正しく選択させる知識確認テストを作成します。LMS(学習管理システム)を活用すれば、即時採点とフィードバックが可能となり、学習サイクルを高速化できます。あくまで知識の有無そのものを問う、客観的な「試験」形式が基本です。

設計の留意点:「何を記憶すべきか」を、無慈悲なまでに絞り込む戦略的判断が求められます。研修の核となる概念以外は、思い切って削ぎ落とす勇気が、学習者の認知的な負荷(コグニティブ・ロード)を最適化し、揺るぎない思考の土台を築き上げます。

第2段階:「説明できる」- 学びを我が物にする

レベルの定義:知識の断片を、自分なりの論理と文脈で再構築し、他者が理解可能な情報へと変換・伝達できる状態。人に教えることで自己の理解が飛躍的に深まる「プロテジェ効果」を意図的に引き起こし、知識を単なる情報から血肉へと変える、極めて重要な段階です。

試験問題の設計例:アウトプットの形式として、①口頭説明(プレゼン)または②テキスト説明のいずれかを具体的に指定します。例えば、「研修で学んだ〇〇の重要性を、そのテーマに懐疑的な50代のベテラン部長に納得してもらう」というペルソナを設定し、1分間のプレゼンテーション動画を提出させたり、300字程度の説明テキストを作成させたりします。

設計の留意点:「誰に」説明するのか、というペルソナ設定が思考を深める鍵となります。相手の立場、知識レベル、感情を想像させ、言葉を選び、構成を練り上げるプロセスそのものが、学習者が高次の認知活動を行うための最高の訓練となるからです。

第3段階:「判断できる」- 不確実な現実を乗りこなす

レベルの定義:情報が不完全かつ曖昧で、唯一の正解が存在しうるわけではない状況下で、学んだ原理原則に基づき、より最善に近い意思決定を下せる状態。静的な知識を、常に変化する動的な現実世界で機能させるための応用力、すなわち「実践知」を測ります。

試験問題の設計例:具体的なビジネス場面を提示し、①ケーススタディーまたは②判断力テストを作成します。①では、「あなたがこのチームのマネジャーなら、この状況をどう打開するか?」といった問いに対し、テキスト形式でその思考プロセスと結論、そしてその根拠を回答させます。②では、「この状況で、あなたが最初に行うべき行動はどれか?」という問いに対し、複数の選択肢の中から「行動」と「その理由」をセットで選ばせる選択式の試験問題とします。

設計の留意点:「品質 vs コスト」「短期成果 vs 長期育成」といった、ビジネスの本質的なトレードオフ(二律背反)をシナリオに埋め込むことが、課題の質を決定づけます。さらに、意図的に無関係な情報(ノイズ)を混ぜ込み、無数の情報の中から意思決定に必要なシグナルを抽出する「情報識別能力」も同時に試すことが重要です。

第4段階:「発揮できる」- 行動で価値を証明する

レベルの定義:知識、スキル、態度を総動員し、他者から観察可能な一連のパフォーマンスとして、よどみなく体現できる状態。思考が身体に宿り、「知っている」が「できる」に完全に転移したことを証明する、学習の旅のクライマックスです。

試験問題の設計例:評価の基本は、現実を模したシミュレーションです。実際の業務に近い状況下で、ベテラン社員が演じる顧客や部下役と対話させ、そのパフォーマンスを評価します。アウトプットとして、その様子を記録したロールプレイング動画の提出や、シミュレーションの過程で作成した企画書・提案書といった具体的な成果物そのものを提出させます。

設計の留意点:評価の客観性を担保する第一歩は、「〇〇ができたか」を具体的に定義した評価チェックリストの整備です。これだけでも評価の質は格段に向上します。さらに高いレベルを目指すのであれば、「どのような状況で、どのくらい効果的に〇〇を実行したか」をより詳細に記述する行動観察記録(BOS)といった手法を用いることで、評価はより精緻で、かつ育成的なフィードバックへと繋がります。

第5段階:「再現できる」- 経験を知恵に変える

レベルの定義:自らのパフォーマンスを客観的に振り返り(メタ認知)、成功と失敗の要因を言語化し、他の状況でも応用可能な「持論(My Theory)」へと抽象化・法則化できる状態。一度きりの成功を、持続的な成長へと繋げる「経験学習」のサイクルを回せる、「達人」への入り口です。

試験問題の設計例:自身のパフォーマンスを客観的に振り返る実践レポートや、その学びを他者に伝承するための指導マニュアルの作成を課題とします。例えば、「自身のロールプレイング動画を分析し、成功要因と改善点をまとめた上で、後輩が同じ成功を再現するための『〇〇対応マニュアル』を作成せよ」といった、他者への貢献を前提としたアウトプットを求めます。

設計の留意点:経験を単なる「感想」で終わらせないための、内省を促す「問い」の設計がすべてです。「今回の成功の最も重要な要因は何か?」「もし、もう一度同じ場面に戻れるなら、たった一つだけ変えるとしたら何か?それはなぜか?」といった、深く鋭い問いが、経験を単なる出来事から、普遍的な知恵へと昇華させるのです。

3. すべてのレベルを貫く、卒業試験設計の「3原則」

優れた卒業試験は、分野やレベルを問わず、これら3つの普遍的な原則の上に成り立っています。

原則1:現場を再現する、リアルな状況設定

学習者を「研修の受講者」という傍観者ではなく、「物語の主人公」として扱うこと。課題は、現実の業務と地続きでなければなりません。学習者が「これは、現場に戻った明日の自分の姿だ」と強烈な当事者意識を持てるような、リアルな役割、葛藤、そしてステークホルダーを設計することで、学びは初めて魂を持ち、学習者の本気の思考と行動を引き出します。

原則2:学びと評価の目的を一致させる(アライメント)

研修で「できるようになってほしいこと」と、卒業試験で「評価すること」を、寸分の狂いもなく完全に一致させることです。卒業試験で問われることこそが、学習者が目指すべき最も明確なゴールであり、日々の学習活動の道しるべとなります。この一貫性が、学習エネルギーの分散を防ぎ、最短距離での成長を可能にするのです。

原則3:合格・不合格を分ける、明確な達成基準

研修設計において最も知性が問われるのが、この合格・不合格の基準設定かもしれません。「ここまでできれば合格」という具体的で観察可能な基準を、研修の開始前に学習者と共有すること。これにより、学習者は安心して課題に没頭でき、評価者は迷いなく公平な判断を下せます。この基準作りこそ、研修を単なる「お勉強」から、成果を約束する「トレーニング」へと昇華させる、設計者の腕の見せ所です。

4. 生成AIが変える卒業試験の未来:設計・実践・データ活用の新次元

優れた研修デザインという土台があってこそ、テクノロジーはその真価を発揮します。特に生成AIは、卒業試験に関わるプロセスを根底から覆し、私たちの可能性を、かつては想像もできなかった次元へと飛躍的に拡張してくれます。

1. 設計の革命:高品質な試験問題を瞬時に生成

これまで担当者が多くの時間を費やしてきた試験問題の作成を、AIが強力にサポートします。研修の目的に応じたリアルなケーススタディー、学習者の思考を揺さぶるロールプレイングのシナリオ、さらには判断力を正確に試すための巧妙な選択肢まで、質の高いアセットを瞬時に、かつ無限に生成します。これにより、私たちは単純作業から解放され、より創造的で戦略的な「学習体験の設計」そのものに集中できるようになるのです。

2. 実践・採点の革命:パーソナライズされた学習体験の実現

AIは、24時間365日稼働する、客観的で忍耐強いパーソナルチューターとなります。学習者が提出した動画やレポートに対して、事前に設定されたルーブリックに基づき、一次評価と具体的なフィードバックを即座に実行します。これにより、学習者はタイムリーに内省の機会を得られます。そして人間である評価者は、膨大な採点業務から解放され、データに基づき、個々の学習者に寄り添う、より人間的な指導やコーチングに時間を割けるようになるのです。

3. データ活用の革命:個と組織の成長を可視化する

すべての試験結果は、単なる点数ではなく、構造化されたデータとして蓄積されます。これにより、個人の強み・弱みはもちろん、組織全体のスキルギャップや傾向をリアルタイムで可視化できるようになります。その結果、「誰にどのような追加支援が必要か」「次の研修で本当に強化すべきテーマは何か」といった、真にデータに基づいた戦略的な人材育成、すなわち「タレントマネジメント」が、絵に描いた餅ではなく、現実のものとなるのです。

5. まとめ:研修の価値を再定義する

研修の成果は、その「出口」である「卒業試験」を、いかに明確に、かつ緻密にデザインできるかにかかっています。もはや卒業試験は、評価のためだけのツールではありません。それ自体が、学習者の思考を深め、実践を促し、学びを身体知へと定着させる最高の「学習装置」なのです。

まずは、あなたが担当している研修のゴールを、今回ご紹介した5つの到達段階の視点で見つめ直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

その小さな一歩が、貴社の研修の価値を「インプットの提供」から「パフォーマンスの変革」へと再定義し、組織の未来を創る、大きな変革へと繋がっていくはずです。

▼卒業試験の作り方の各段階はこちら

【卒業試験の作り方1】「知っている」設計ガイド〜学習効率を最大化する、知識定着の技術〜

【卒業試験の作り方2】「説明できる」設計ガイド〜AIで進化する、真の理解度を測る技術〜

【卒業試験の作り方3】「判断できる」設計ガイド〜ケーススタディーで測る、現場での応用力〜

【卒業試験の作り方4】「発揮できる」設計ガイド〜実践力を証明する、パフォーマンス評価の技術〜

【卒業試験の作り方5】「再現できる」レベル:経験を組織の資産に変える技術