情報は足りている。AIのサポートもある。それでも、実行と成果につながらない。

背景には、“実行できる組織”への進化と、“学びながら変わる力”の必要性があります。

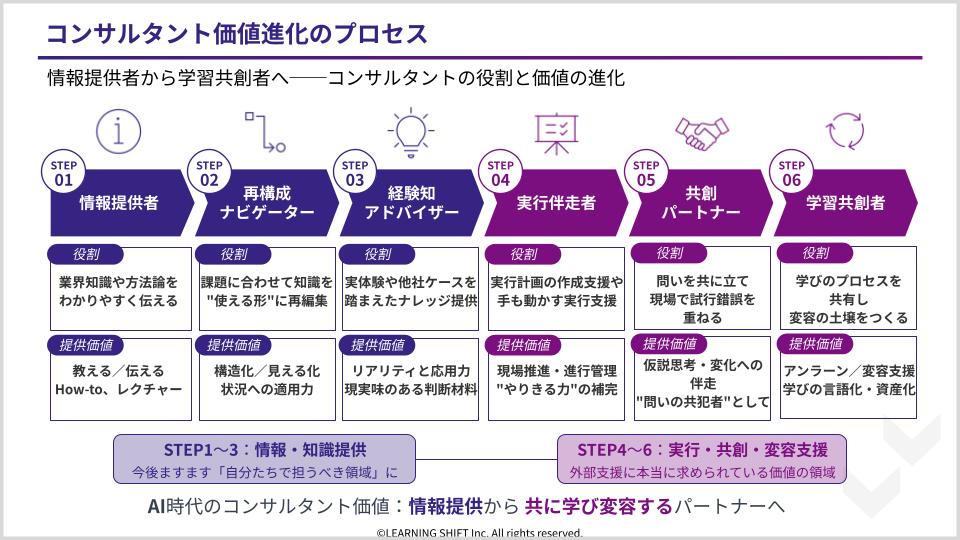

本記事では、AI時代においてコンサルタントに求められる価値の変化を6つのステップで整理し、特に重要となる「実行」「共創」「変容」への支援のあり方を考察します。

組織変革を担う事業責任者や人材開発担当者の皆様にこそ、お届けしたい内容です。

1. 見えてきた変化:AI時代の“動けない現場”

最近、企業の人材開発や事業推進を担う方々との対話の中で、「支援への期待が確実に変わってきている」と感じる場面が増えています。

かつては「情報がほしい」「整理・構造化してほしい」「事例を教えてほしい」といった依頼が中心でした。しかし今、生成AIの活用が進む中で、これらは一部AIによって代替可能となりつつあります。ChatGPTに問いかければ、企画書のたたき台も作れますし、壁打ちの相手にもなってくれます。

ところが、そこで終わってしまう現場も多いのです。

「やり方はわかっている。でも動けない」──そんな声を耳にすることが増えました。立派な計画が立てられても、それが組織の中で実行され、定着するまでには多くの壁が立ちはだかります。

この背景には、単なる情報不足ではない、“変化の質”の違いがあります。特に、「自律型人材」「自律型組織」への移行が求められる今、実行に向けた“学習のプロセス”の支援が強く求められているのです。

2. 今、外部支援に求められている“本質的な価値”とは?

多くの企業が、変革を加速させるために外部支援を求めています。しかし、その期待の中身は確実に変わってきています。

・ノウハウを教えてくれるだけでは足りない

・計画を立てるだけでは動かない

・現場の“動けなさ”の原因は、スキルや仕組み以前のところにある

──こうした課題に対して、今求められているのは、単なる「正解の提示」ではなく、「問いを共に立て、学びながら試行錯誤する」支援です。

特に重要なのは、実行に向けた伴走、学習のプロセス設計、そして変容に寄り添うスタンスです。これこそが、今後の外部パートナーに求められる本質的な価値だと考えています。

3. コンサルティングはどこまでAIで代替できるのか?──6ステップで見極める支援の本質

この価値の変化を、私は「6つのステップモデル」として整理しています。以下では、各ステップがどのような役割と提供価値を持っているかを文章で紹介します。

まずSTEP1〜3は、情報収集や再構成、知見の共有といった領域です。かつてはコンサルタントに依頼されていたこれらの領域も、今やAIの支援によって、一定レベルまでは社内でカバーできるようになりつつあります。

STEP1:情報提供者(Informing)

専門知識や業界のノウハウをわかりやすく伝える役割です。過去のコンサルティングでは「やり方を教えてほしい」「何をすればいいのか知りたい」というニーズに応え、How-toやフレームワークを提供することが中心でした。しかし、こうした情報の伝達や基礎的なレクチャーは、今やAIや検索エンジンによって代替されつつあります。

STEP2:再構成ナビゲーター(Structuring & Framing)

課題に応じて情報や知識を“使える形”に再編集し、文脈に即した整理を行う支援です。単なる知識の提示ではなく、「何を使ってどう考えるか」の翻訳・構造化が求められます。たとえば、同じ理論でも部門やフェーズによって切り口を変える必要があります。このスキルもまた、AIの進化により部分的には自動化される領域に入りつつあります。

STEP3:経験知アドバイザー(Insight Sharing)

実体験や他社事例などから、状況に応じたリアルな知恵を共有する役割です。これには「以前うまくいったケース」「似た状況での工夫」といった“文脈化された知識”が含まれます。ただし、こうした経験値すらも今やAIが大量に学習・模倣する時代に入り、アドバイザーの持つナレッジの独自性や価値は相対的に低下するリスクがあります。

こうした背景から、STEP1〜3は、むしろ企業内部のスキルとして自律的に獲得すべきものへと変化しています。外部に頼らずとも一定レベルの対応が可能であり、そのためには人材育成の方向性も、こうした前提スキルを高めることが求められるでしょう。

いま外部支援に本当に求められているのが、次のSTEP4〜6の領域です。

4. これからの外部支援に求められる役割:実行・共創・変容の伴走へ

STEP4:実行伴走者(Execution Partner)

実行計画を共に立て、具体的なアクションに落とし込んでいく役割です。現場に入り込み、状況に応じて進捗を管理し、必要に応じて手を動かす支援も行います。情報や戦略を提示するだけでなく、「どうやって実行するか」「誰がやるのか」「いつまでにやるのか」といった現場のリアリティに寄り添う支援が求められます。

この段階では、単なるアドバイスではなく、「一緒にやってみる」という姿勢が非常に重要です。実行過程で浮かび上がる細かなボトルネックや組織の癖を共に発見し、乗り越える。そのプロセス自体が、組織に変化の経験値を蓄積させるのです。

STEP5:共創パートナー(Co-Creation Partner)

問いを共に立て、仮説を構築し、現場で実験的に試行していくプロセスを支援します。ここでは、最初から明確な「答え」を提示するのではなく、仮説に基づく試行錯誤を繰り返しながら、最適な解を共に探っていくスタンスが求められます。

変化の激しい現代において、過去の成功パターンが通用しない場面も多くなっています。だからこそ、「問いをどう立てるか」「どんな実験をするか」を共に考え、伴走する存在が必要です。このステップでは、支援者が“問いの共犯者”となり、組織の変革に対して主体的に関わっていきます。

STEP6:学習共創者(Learning Companion)

組織が自ら学び、変化していく土壌を育む支援です。実行プロセスの中で生まれた気づきや学びを丁寧に振り返り、組織や個人のメンタルモデルを更新していくことが求められます。

ここでの価値は2つあります。ひとつは、アンラーンや感情の扱いを通じた“変容支援”。もうひとつは、プロジェクトを通じて得られた学びや問いを、再現性の高い形で言語化し、共有知として資産化することです。学習共創者は、単なるファシリテーターではなく、学びのプロセスそのものを設計・伴走し、次なる実践へとつながる設計図を共に描いていきます。

5. 最後に:自律と実行を支える“学習”という支援

外部に求める支援もまた、「正解を教えてくれる人」から、「学びと実行を支える共創パートナー」へと進化していく必要があります。

いま、企業が目指しているゴールや理想像は、もはや従来型の能力の延長線上にはありません。

環境の複雑性が増し、日々の判断や戦略にも高度なリスキルが求められる時代に突入しています。

従業員一人ひとりの学び直しはもちろん重要ですが、それ以上に、そのリスキルを促進する立場にある人材開発担当者や事業責任者こそが、率先して学びのアップデートを行っていくことが問われているのではないでしょうか。

そのためには、自らも学び続ける姿勢を持ちながら、学び方そのものを刷新する──そんなプロセスを共に伴走できる外部パートナーを選ぶことも、これからの大切な選択肢のひとつかもしれません。