2025.08.04

三つの場でつなぐ研修設計 〜ハイブリッド研修の温度差を越えて〜

ハイブリッド研修の場づくりに携わると、こんな声をよく聞きます。

対面の熱量と、オンラインの静けさ。どちらも大切なのに、どこかすれ違ってしまう。

そのすれ違いをどう超えていくか。

本記事では、「三つの場をマネジメントする」という視点から、ハイブリッド研修設計の工夫と実践について考えます。

1. 三つの場を理解する

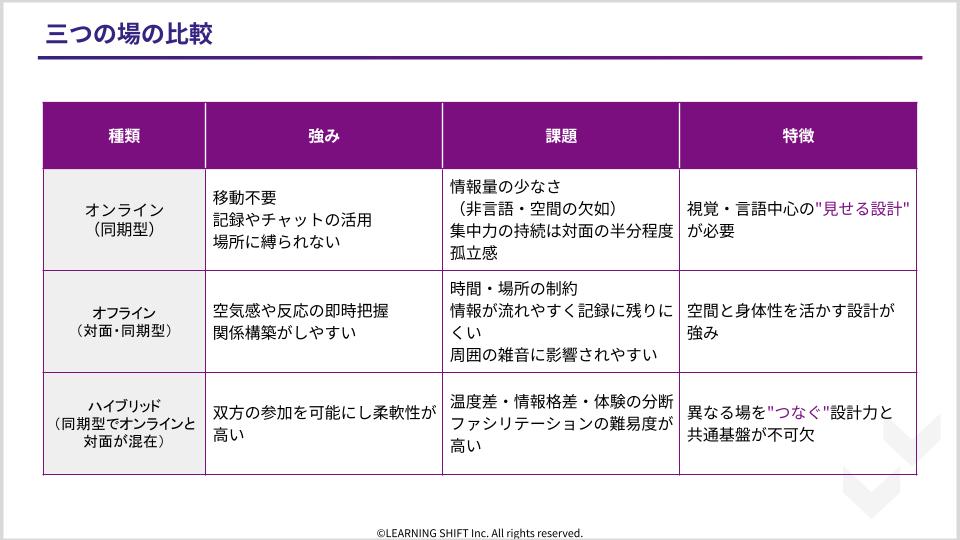

ハイブリッド研修では、単に手段の違いとしてオンラインとオフラインを分けるだけでは不十分です。それぞれの場が持つ特性と可能性を理解し、目的に応じて最適な形で設計する視点が必要です。

研修を設計・実施するうえで意識すべき「三つの場」があります。

それは、

- オンライン(同期型)

- オフライン(対面・同期型)

- ハイブリッド(同期型でオンラインと対面が混在)

重要なのは、オンラインとオフラインという二項対立ではなく、

両方が共存する「第三の場=ハイブリッド」を前提とすることです。

ただしこの「三つの場」は、それぞれ独立した空間ではなく、あくまで設計とマネジメントによってつながれるべきものです。

そのためには、それぞれの場の特性を理解し、意図的に橋渡しする設計思想が欠かせません。

それぞれの特性を整理すると、以下のようになります。

2. ハイブリッド設計の工夫と分断の回避

ハイブリッドという複層的な場をつくるうえでは、一方の視点だけでは設計が片手落ちになりがちです。どちらの形式も、もう一方の存在を前提として成り立たせる意識が求められます。

ハイブリッド研修を成り立たせるには、まずオンラインとオフラインの設計を互いに意識しながら準備する必要があります。

オンラインを前提にしたオフライン設計の例:

- オフラインの議論をマイクやカメラで中継し、オンライン側からの発言も自然に拾える配置にする

- オンライン参加者リストやグループ情報の見える化

- スクリーンを2つ用意し、1つはスライド用、もう1つはWeb会議のギャラリービューまたはチャットを常時表示する

オフラインを意識したオンライン設計の例:

- 会場の雰囲気や動きが把握できるよう、事務局がカメラとともに入室する

- 対面で起きた内容を丁寧に共有する時間を設け、アウトプットを視覚化する

- チャットや絵文字での反応促進など、通常以上に明示的な参加を促す設計をする

これらの工夫がなされていない場合、ハイブリッド研修の「便利さ」の裏側には、設計者が見落としやすい“構造的なギャップ”が潜んでいます。

たとえば、オンライン参加者が議論に入りにくい構造になっていたり、オフライン側の雑談がそのまま全体の流れになってしまったりすることがあります。また、ツールの使い方に差があると、「あちらでは共有されていたのに、こちらではわからない」といった“体験のズレ”が生じます。

これらの分断は、参加者の意識の中にじわじわと積もり、「なんだか温度差がある」「自分はこの場に参加していない感じがする」という感覚を生み出してしまいます。

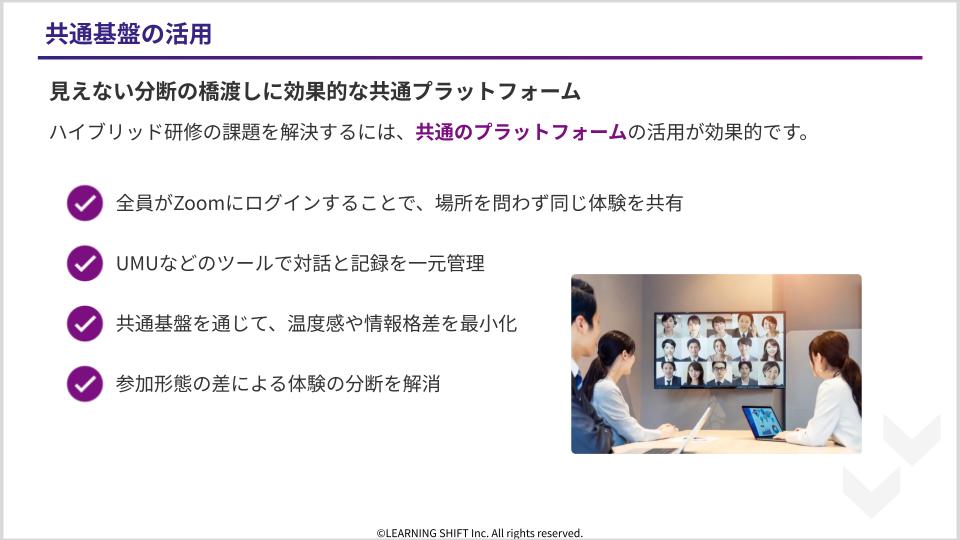

だからこそ、共通の基盤=同じプラットフォームを活用する設計が鍵になります。

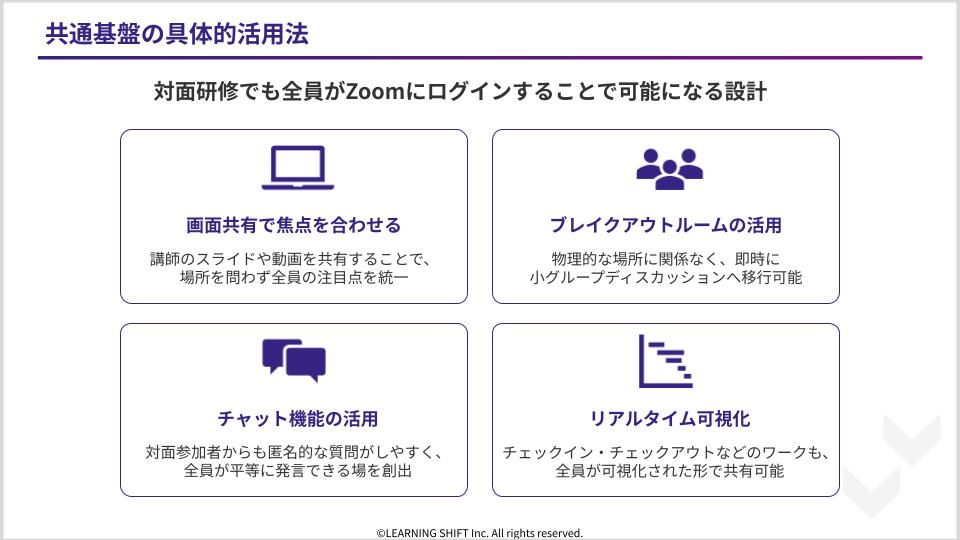

例えば、WEB会議システムを共通基盤で使った場合について見てみましょう。

1)共通の基盤活用 →共通のプラットフォーム活用(例:Zoom)

2)共通基盤の具体的活用法 →具体的活用法

加えて、「共通のプラットフォーム」「同じ画面構成」「同じ情報共有手段」を意識的に設計することが、参加者全体の一体感と学習効果の向上につながります。たとえば、画面レイアウトの統一や資料の共有方法を揃えることで、参加形態による“情報格差”を最小限に抑えることができます。

たとえば、対面であってもWeb会議システム(Zoom等)を使用すること。クラス単位・グループ単位で1台でも可能ですが、理想的には、全員が同じWeb会議システム内に入れるとよいです。全員の顔が見える、チャットを有効活用できるなどの利点があります。

また、Web会議システム以外にもUMUやホワイトボードツールなどを使用することで、ディスカッション内容やアウトプットの共有が、形式を問わず同じ場所で行えるという点です。

つまり、“もう一つの場”を共有する橋としてツールを設計に組み込むという視点が必要なのです。

3. ファシリテーションの分担という工夫

三つの場をマネジメントするために有効なのが、役割の分担です。

- オフライン側のファシリテーターは、メインの進行をしつつ、会場の雰囲気や温度感、場づくりに集中します。また、オンライン・オフラインそれぞれの時間と全体の場の切り替えと節目を明確に切り分け、両者の橋渡しを行うための工夫を実施します。

- オンライン側のファシリテーターは、接続状況へのケア、参加者のリアクションへの注目。チャットを使った補足説明やグループワークへの介入。また、オンライン上での時間設計や感情の流れにも配慮します。

- そして、全体をつなぐサブファシリテーターが、2つの場の調整役として、時間調整、双方の場で起きていることを状況を見てお互いに共有する伝言係的な役割を担います。特に、参加者の状況に合わせてのグループワーク介入をすると時間のずれが生じやすいため、その調整がポイントになります。

もちろん、これらのファシリテーターが意識すべきは“もう一方の場”だけではありません。 自分が担っている場(オフライン・オンライン)を適切に整えることが、結果として相互理解と接続の基盤になります。

この三者の連携によって、「分断されがちな三つの場」をつなぐことができます。

4. 研修設計に、もう一つのまなざしを

場が分かれるのではなく、つながっている。誰かが置いていかれるのではなく、全員で学び合える。そんな研修の可能性を、私たちはもっと引き出せるはずです。

あなたの現場では、「もう一つの場」をどこまで見据えて設計していますか?

次の研修から、その一歩を意識してみてはいかがでしょうか。