2025.08.11

管理職研修は“設計”で決まる──成果を生む4つの問いと実践設計

「いい話だった」「わかりやすかった」──管理職研修の受講後アンケートでこうした声が並ぶと、ひとまず安心してしまうことがあります。

でも、本当に現場で行動は変わったのでしょうか?成果につながっているのでしょうか?

実際には、その手応えが得られないケースも少なくありません。

今、リーダー層の研修に求められているのは、“学び”より“変化”です。

知識を得ただけでは不十分で、「何ができるようになり、現場で何が変わったのか」が問われる時代です。

本記事では、管理職育成の成果を最大化する研修設計について、以下の3つのメッセージに沿って解説します。

・研修設計の4つの土台を明確にする

・学習目標・効果測定・練習設計は三位一体で考える

・学習目標が高いほど、ラーニングジャーニーとブレンディッド・ラーニングが鍵になる

そのうえで、理解を深めるために、実際のスライドを用いながら実践的に紐解いていきます。

1. 研修設計の出発点──「4つの問い」がすべての土台になる

研修設計の出発点は、「なぜこの研修をやるのか?」という背景と狙いにあります。

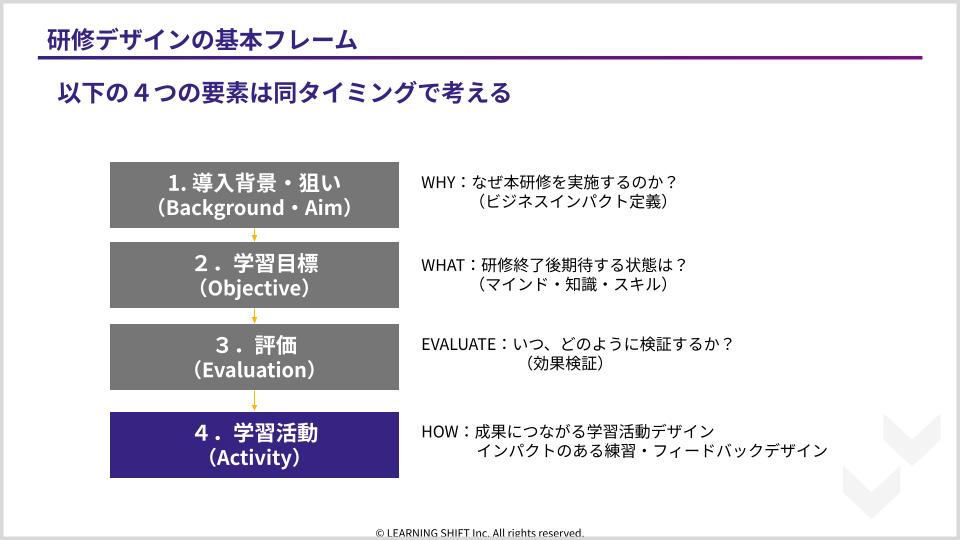

以下のスライドでは、「4つの問い」の全体像を示していますが、ここでは特に「背景・狙い」から順に、具体例を交えて説明していきます。

1. 背景・狙い

背景や狙いとは、単なる「研修の名目」ではなく、その先にある“ビジネスインパクト”を指します。たとえば、「管理職のマネジメント力強化」というだけでは抽象的です。「人材の定着率を上げたい」「意思決定のスピードを改善したい」といった具体的な成果と結びついて、はじめて研修が経営課題と接続します。

これは、研修冒頭で必ず参加者と共有すべきポイントでもあります。

「この研修は、最終的に〇〇という会社の成果に貢献することを目指しています」

このような共通認識が、参加者の当事者意識を育み、研修そのものの質を高めていきます。

2. 学習目標(Objective)

次に大切なのは、「研修後、どのような状態になっていてほしいか」を明確に描くことです。ここが曖昧だと、インプットもアウトプットも焦点がぼやけてしまいます。

たとえば

- NG:マネジメント力を高める

- OK:部下のWill/Can/Mustに応じた関わり方ができるようになる

このように、知識・スキル・マインドの3側面から目標を描くことが重要です。

3. 効果測定(Evaluation)

研修の効果を「いつ、どのように測るか」は、教える側の都合ではなく、学習者と共有すべき大切な要素です。

例:「研修の3ヶ月後に、部下との1on1の実践事例を提出していただきます」

「半年後、上司評価と自己評価を照らし合わせて成長を確認します」

こうした共有は、学習者にとって「成果とは何か」の定義となり、自らの学びのゴールを意識することにつながります。

このプロセスこそが“学び”であり、単なる知識提供ではなく、「共創型の成長プロジェクト」として研修を成立させる鍵です。

4. 学習活動(Activity)

ここで重要なのは、「何を教えるか」よりも「何を練習させるか」です。管理職研修の本質は、アウトプット中心の学習活動にあります。

特に、行動変容を早く起こすためには、「インパクトのある練習」を厳選して設計することが大切です。

- 講義:20分以内に凝縮できないか?

- 練習:1時間で行動が変わるような設計になっているか?

- 振り返り:自らの気づきを言語化できる構造になっているか?

こうした視点で組み立てることで、受講者の納得感と行動変化の連動が生まれてきます。

2. 学習目標・効果測定・練習設計は三位一体で考える

「この3つを別々に考えていませんか?」──この問いを、多くの研修設計者に投げかけたいと思います。

学習目標・効果測定・アウトプット練習は、研修設計における“同時設計”の要です。

この3つに一貫性がなければ、本来のねらいには届きません。

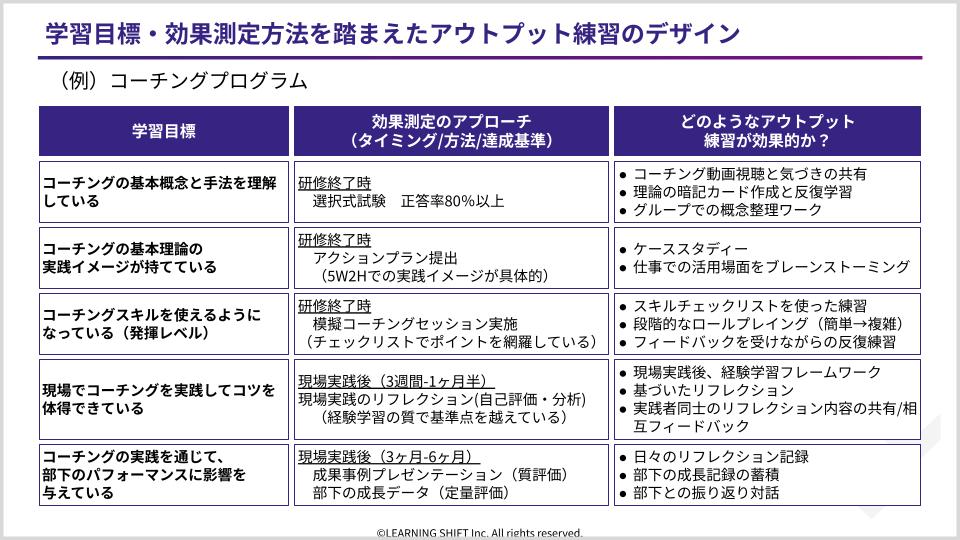

以下のスライドは、あるコーチングプログラムを例にしたものですが、それぞれが整合的に設計されています。

たとえば

- 学習目標が「知識理解」なら、確認テストやグループワーク

- 「実践イメージの獲得」なら、ケーススタディや行動計画

- 「スキル発揮」が目的なら、模擬実践+フィードバック

- 「現場での成果」なら、実践結果に基づいた発表やレポート

このように、目標が変われば、練習内容も評価方法も変わります。

逆に言えば、この3つが明確になれば、講義の内容も必要最低限に絞り込むことができ、余計な情報を削ぎ落とした洗練された設計が可能になります。

3. 学習目標を定めるうえでのフレームワーク

「講義・練習・評価」の三位一体設計を行うためには、その起点となる学習目標を明確にすることが不可欠です。どのレベルまでの変化を目指すのかが見えていなければ、研修全体の構成や評価の軸も曖昧になってしまいます。

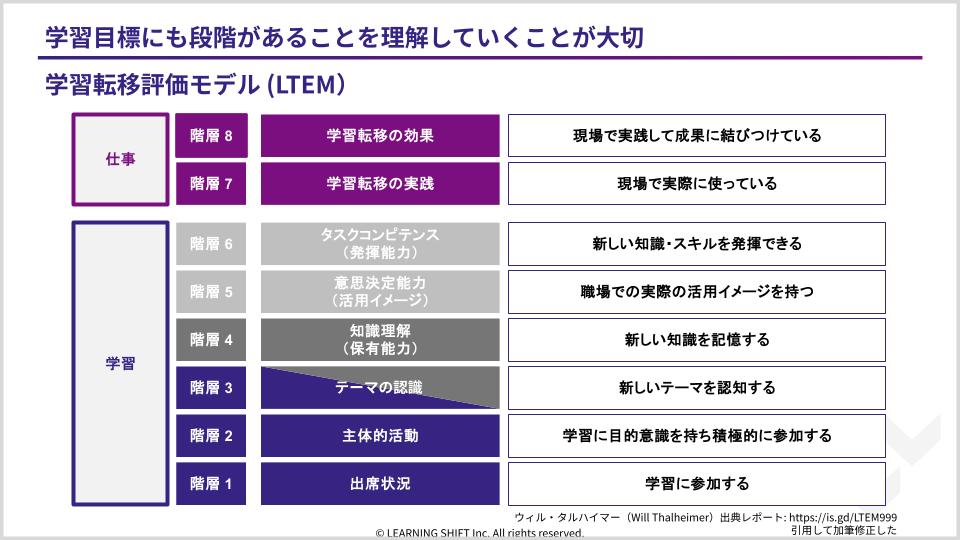

そこで有効なのが、学習成果の段階を可視化するフレームワーク LTEM(Learning-Transfer Evaluation Model) です。

LTEMとは、ウィル・タルハイマー氏が提唱した「学習の成果がどこまで現場に転移しているか(=学びが実際の仕事にどう活かされているか)」を8つの階層で評価するモデルです。

単に研修に「出席した」ことだけでなく、「学びの内容を現場で使い、成果につなげる」ことまでを含めて、多段階で学習の意味と影響を捉えることができます。

特に注目すべきは、階層5〜8の「応用・実践・成果」の領域です。

研修を「現場で活かされる学び」として設計・評価するために、LTEMは非常に有効な視点を与えてくれます。

「今回の研修では、どの階層までの変化を目指すのか?」

この問いを起点に、学習目標のの精度を高めていくことができます。

4. 学習の旅路を描く──ブレンディッド・ラーニングの設計

学習の旅路の出発点は、LTEMで示された「どの階層を目指すか」です。もし目標が「知識の習得」ではなく、「現場での実践」や「業績への貢献」にあるなら、単発の“研修イベント”では不十分です。

現場を中心にした「ラーニングジャーニー」を構想する必要があります。なぜ現場が中心なのか──それは、最も効果的な教材が、受講者自身の実践経験だからです。成功・失敗・部下との関わり。そのすべてが学びの源泉になります。

このような経験を学びの中心に据えるには、知識提供型の一方向的な研修ではなく、リフレクションを重視したプロセス設計が求められます。

ここで活用したいのが、「ブレンディッド・ラーニング」という設計アプローチです。

ブレンディッド・ラーニングの構成例

- オンライン学習:基礎知識や理論を効率的に習得

- 対面研修:体験・対話・ロールプレイを通じた実践と省察

- 実務実践:現場での試行錯誤とフィードバック

- リフレクション:経験を意味づけ、次の行動へとつなげる

さらに、研修の前後の設計も重要です。

- 研修前:業務との接点を明確にし、課題を言語化する

- 研修中:実践的な練習とフィードバックで学びを深める

- 研修後:実践→観察→振り返りを日報や対話などで継続

学びは一過性のイベントではなく、現場と連動した「旅路」として捉えることが求められます。

5. 成果発表が研修の設計図になる

実は、「成果発表」こそが、学習目標をもっとも具体的に言語化するツールです。

- 最後に何を発表させるのか?

- 誰の前で?何分で?どんな構成で?

これを先に設計することで、研修のゴールが明確になります。

たとえば

- 「学びの気づき」を発表させる → インプット中心の設計に

- 「部下の行動変容事例」を発表させる → 実践・観察・記録が必須に

成果発表の設計が、そのまま研修全体の設計図になるのです。

6. おわりに

・設計の4つの問い(背景・目標・評価・活動)をセットで整理する

・学習目標・評価・練習を三位一体で設計する

・経験を教材と捉え、職場中心のラーニングジャーニーを描く

・成果発表から逆算して学習の旅を設計する

これらすべてが、“行動変容”というゴールに向けた設計の道筋です。

現場での変化は、設計から始まります。

そして、その学びの旅を設計するのは、ほかでもない、あなた自身です。