知識として理解できても、実際の行動や成果につながっていない──この“ギャップ”に、多くの方が悩まれています。

とりわけ昨今、「リスキリング」や「人材の学び直し」が注目される中で、表面的な理解や一過性の研修にとどまらず、本当に現場で役立つスキルや行動を育てたいと感じている人材開発担当者は多いのではないでしょうか。

学びを“できる”に変えるには、どのような設計や支援が必要なのか?

本記事ではそのヒントとして、行動変容を促す4つのステップと、それぞれに必要な理論・仕掛け・実践事例を紹介します。

1. 学びの成果を「発揮」で捉えるとは何か

研修設計において、成果を「学んだかどうか」ではなく「仕事で発揮できるかどうか」で捉える視点が重視されるようになってきました。この背景には「Transfer of Training(学習転移)」の考え方があります。つまり、研修で学んだ知識・スキルが、どれだけ実務に応用されているかを問う視点です。

例えば「コーチングスキル研修」を受けたマネージャーが、現場での1on1の質を変え、部下の行動や成果に変化をもたらしているか。これがまさに「発揮」の定義です。保有しているだけでは意味がありません。

この視点を持つことで、学習プロセスの設計が根本から変わります。「理解させる」ではなく「できるようにする」ことがゴールになり、それに向けた戦略的な設計が求められるのです。

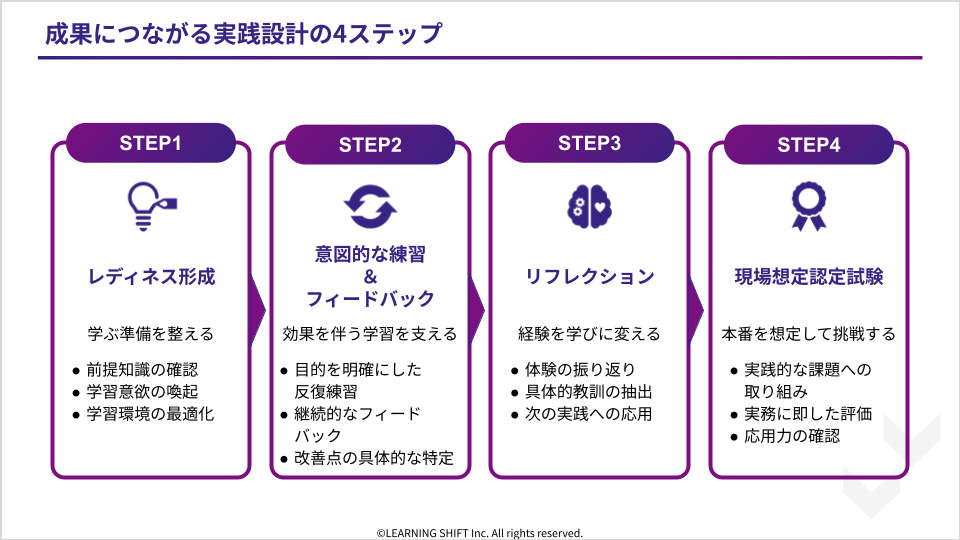

そこで、本稿では「学んだ知識やスキルを現場で確実に発揮できるようにする」ための実践設計の4ステップをご紹介します。

これは、研修で得た学びを日常業務に橋渡しし、定着・応用へとつなげるための設計フレームです。

STEP1〜STEP4の流れを意識することで、単なる知識習得に終わらず、行動変容と成果創出へと導くことができます。

次の章から、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

2. レディネス形成:学ぶ準備を整える

人が本気で学ぼうとするのは、「自分にとって必要だ」と感じたときです。この学びの準備段階を「レディネス形成」と呼びます。

Brinkerhoffの40:20:40モデルに学ぶ

Roy Brinkerhoffの「40:20:40モデル」では、学習成果のうち、40%が研修前の準備段階に依存するとされます。学びの意味づけや自己の課題への気づきが、研修の成否に大きく関わるのです。

レディネスを高める3つの要素

・モチベーションの喚起:自己決定理論では「自律性」「有能感」「関係性」がモチベーションを高める鍵とされます。例えば、現場の課題に紐づけた「問題提起型イントロダクション」などが有効です。

・現状アセスメント:自己評価・他者評価・スキル診断などを通じて、学ぶ意義と方向性を明確にします。期待理論の観点では、「努力すれば成果が得られる」という見通しが持てるような設計も重要です。

・目的・目標の明確化:SMARTゴールなどを用いて、自身の学びの目的を言語化してもらう仕掛けが有効です。

実践ストーリー

コーチング研修において、受講前に「あなたの1on1の課題は何ですか?」という問いを投げかけたところ、あるマネージャーは「いつもアドバイスばかりしてしまう」と答えました。これを出発点として学びを設計したことで、彼は「問いを投げる」姿勢の重要性に強く動機づけられたのです。

3. 意図的な練習&フィードバック:効果を伴う学習を支える

「わかる」を「できる」に変えるには、ただ場数を踏めばよいというわけではありません。大切なのは、どこに課題があるのかを意識しながら、その部分を狙って繰り返し練習すること。そして、その都度得られるフィードバックを元に、自らのやり方を調整していくことです。

Deliberate Practice(意図的練習)とは?

心理学者アンダース・エリクソンが提唱した「意図的練習(Deliberate Practice)」は、スポーツ選手や音楽家のような専門家の訓練法として知られていますが、ビジネススキルの習得にも十分応用が可能です。

心理学者アンダース・エリクソンが提唱した「意図的練習(Deliberate Practice)」は、スポーツ選手や音楽家のような専門家の訓練法として知られていますが、ビジネススキルの習得にも十分応用が可能です。

単に「練習量を増やす」ことではなく、

・明確な目的を持ち

・弱点に焦点を当て

・高い集中状態で取り組み

・客観的なフィードバックを受けながら

・改善を繰り返す

という点が、意図的練習の特徴です。

あるコーチング研修での風景

ある企業で行われたマネージャー向けのコーチング研修では、「問いを投げかける力」を重点スキルとして扱っていました。受講者たちは最初のロールプレイで、「聞く」姿勢はできていても、問いが浅く、表面的な会話で終わってしまうことに自ら気づいていきます。

そこで用意されていたのが、「問いかけ練習ステーション」。1on1のシナリオに応じて「悩みを整理する問い」「視点を変える問い」など、分類された質問カードを使いながら、実際の部下役に問いを投げかける練習を行います。

フィードバックはその場で、観察者から「今の問いは効果的だった/なかった理由は?」「もし別の視点から問うとしたら?」という形で投げかけられ、自らの問いを深めていく時間が生まれていました。

ある参加者は「問いのレパートリーがないことが弱点だったと気づいた」と振り返り、その後、研修のたびに新しい問いをメモにストックしていくようになったと言います。

明日からできる“意図的練習”の工夫

・スキルを分解して練習する:「1on1での共感の言葉」だけを意識する5分間練習でも、効果は十分あります。

・「やってみて→振り返る」サイクルを短く回す:10分の練習→5分の対話→再チャレンジ、という設計が有効です。

・成功の基準を明確にする:「問いを受けた相手が沈黙したら、考えるきっかけになった証拠」といった具体的な目印を設定すると、良い問いを再現しやすくなります。

このように、ただロールプレイをするだけでなく、「何を練習しているのか」「どこを改善するのか」を明確にすることで、学びの質は大きく変わります。ビジネススキルこそ、意図的に練習すべき「技術」なのです。

4. リフレクション:経験を学びに変える

学びを深めるには、経験からの「振り返り」が欠かせません。Kolbの経験学習モデルでは、「経験→省察→概念化→実践」というサイクルを回すことが重要とされています。

より深いリフレクションを促す設計

・問いの質:良質な問いが内省を深めます(例:「なぜその言葉を選んだのか?」「そのとき、どんな感情があったか?」)

・対話的リフレクション:1人での振り返りに限らず、ペアや小グループで対話しながら行うと、気づきが広がります。

・ツールの活用:リフレクションジャーナル、チェックイン・チェックアウトなどを組み込むことで、習慣化が進みます。

実践ストーリー

ある研修では、1on1を終えた直後に「自分が良かったと思う問い」「やり直したい問い」を紙に書くワークが行われました。後半のセッションでそのメモを再活用し、自らの問いを再構成した受講者が「この問い、前より少し深くなった気がする」と振り返ったのが印象的でした。

5. 現場を想定した認定試験:本番を想定して挑戦する

スキルの「保有」ではなく「発揮」を測る認定の形が求められています。ここで有効なのが「現場を想定した認定試験」です。

発揮レベルを測る3つの設計ポイント

・状況設定のリアリティ:現場に近いシナリオ(例:「初めての1on1で部下が沈黙してしまう場面」など)

・評価軸の明確化:例えば「問いの多様性」「相手の言葉の再表現」「沈黙の活用」など

・達成基準の定義:行動記述式の評価基準(例:「相手の感情を繰り返し確認する発言が2回以上あった」など)

実践ストーリー

ある企業では、研修後1ヶ月後に「模擬1on1審査会」を実施。観察者(上司・HR・講師)がルーブリックを用いて評価し、フィードバックを返す形式をとりました。受講者は「現場で再現できる自信がついた」と述べていました。

6. まとめ:わかったら、終わりじゃない──「できる」につながる一歩を

・レディネス形成

・意図的な練習&フィードバック

・リフレクション

・リアルジョブシナリオによる認定試験

でした。

いずれも特別な仕掛けや大がかりな制度が必要というより、「学びを行動に変える」という意図のもとに、丁寧に設計されたプロセスによって実現可能です。

「できるようになるまで支える」ことは、今後ますます人材育成の世界で求められていくことでしょう。

まずは、ひとつの研修設計に「発揮レベルでの目標設定」や「リフレクションの時間」など、小さな工夫を加えることから始めてみてはいかがでしょうか。

学びは“わかった”だけでは完結しません。その先にある“変わった”を一緒にデザインしていく──それが、これからの人材開発に携わる私たちにできることなのだと思います。