2025.08.25

リスキリングの鍵は、メタ認知力を高めるトレーニングである――「わかった」から「できた」へ、現場で結果を出す研修設計

「受講者アンケートは好評。でも現場では何も変わっていない」

人材開発に携わると、こうした現実に直面することは少なくありません。

研修中は熱心にメモを取り、ワークにも参加していた受講者が、数週間後には元のやり方に戻ってしまう──。

これは「知っている」から「できる」に至らない典型例です。

現代のリスキリングに求められるのは、学びを現場で使える状態にするスピードです。市場や技術が高速で変化する中、「いつかできるようになる」では遅すぎます。

そのカギとなるのがメタ認知です。これは単なる流行語ではなく、研修設計の成否を左右する基盤スキルです。

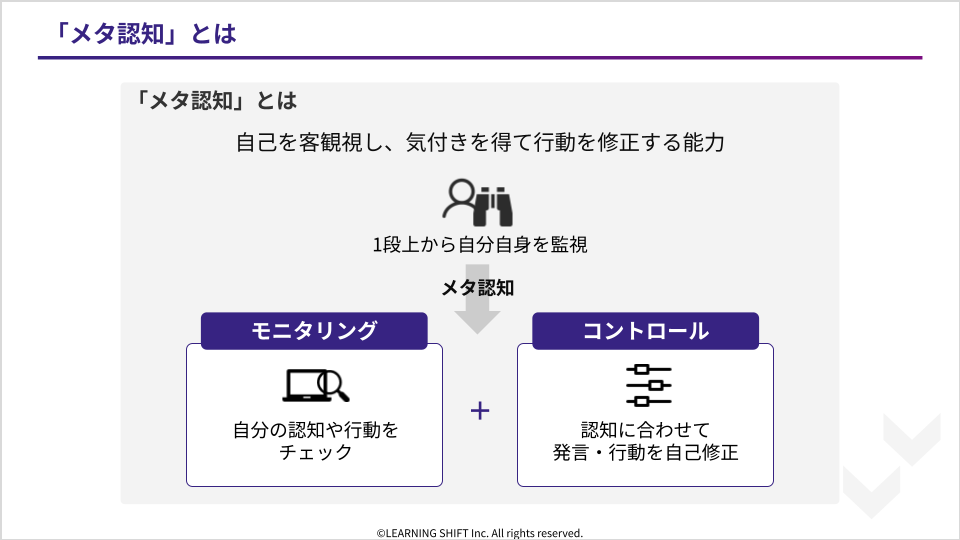

1. メタ認知とは何か

メタ認知は、自分の思考や行動を一歩引いて観察し、必要に応じて修正する力のことです。

この力は次の2つの働きから成り立ちます。

1.観察:自分が今どう行動しているか、どう考えているかを客観的に捉える

2.修正:観察の結果に基づき、行動や考え方を変える

たとえば、プレゼン中に「相手が首をかしげている」と気づき(観察)、説明を短くまとめて再度問いかける(修正)。

これがメタ認知です。

ポイントは、終わった後に反省するだけではなく、その場で調整できる力であること。

この力は自然には身につきません。意図的なトレーニングによって高める必要があります。

教育心理学の研究でも、メタ認知は学習効果の向上に直結することがわかっています。

Flavell(1979)は、学習者が自分の理解度や学び方をモニタリングし調整する能力こそが、学びの質を左右すると指摘しています。

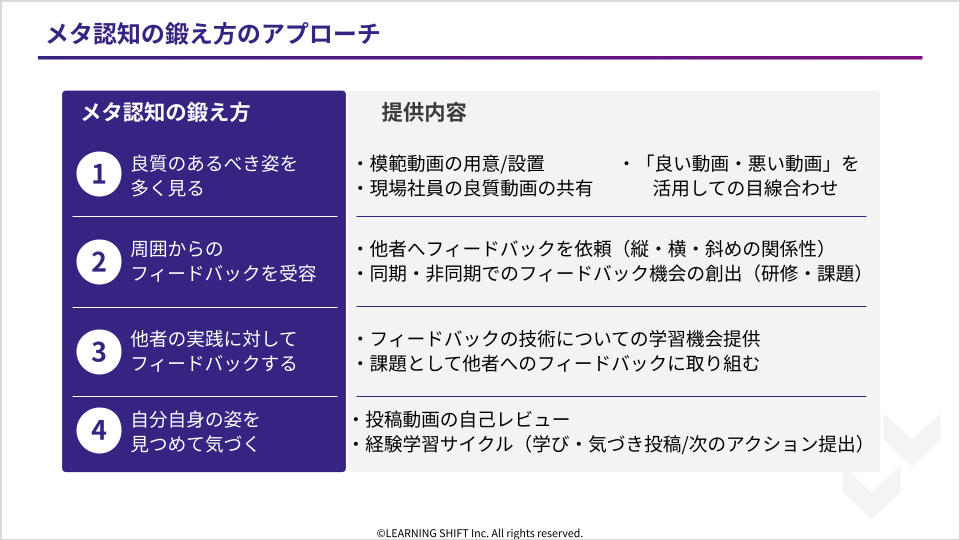

2. メタ認知を高める4つのアプローチ

以下に紹介する4つは、順番に行うステップではなく、研修全体に散りばめて機能させるアプローチです。

アプローチ① 良質のあるべき姿を多く見る

狙い:基準値を高め、自分のアウトプットの良否を見極められるようにする。

人は良質なものを多く見るほど「目が越える」ようになります。

教育工学では「モデリング効果」と呼ばれ、優れたモデルを観察することが学習者の基準や行動に影響を与えるとされています(Bandura, 1977)。

研修設計では、模範事例のレベルを高め、それを繰り返し見せることが重要です。

これは「何が良いのか」という判断基準を受講者に内面化させるためです。

事例

1.提案書研修で、実際に顧客から高評価を得た提案書を複数見せ、構成や表現の工夫を分析する。

2.面談スキル研修で、熟練者の実演動画を見て、効果的な質問や傾聴パターンを抽出する。

3.プレゼン研修で、トップ営業の動画を見ながら、話し方・間・資料構成の共通点を探す。

アプローチ② 周囲からのフィードバックを受容

狙い:自分では気づけない改善点を知る。

誰からフィードバックをもらうかは極めて重要です。教育心理学では「形成的評価(formative assessment)」として、適切な評価者からの助言が学習の方向性を決定づけるとされます。

顧客役や受け手の立場を理解する人、自分とは異なる視点を持つ熟達者からの意見は特に価値があります。また、「良い点」「改善点」をセットで受け取ることで、モチベーションを保ちながら改善に取り組めます。

事例

1.プレゼン後、顧客役や熟練社員から「良い点」と「改善点」を一つずつもらい、次回に反映する。

2.ワークショップの成果物を異なる部署のメンバーに見せ、コメントをもらいその場で修正する。

3.ロールプレイ後、相手役から「伝わりやすかった部分」と「改善するとさらに良くなる部分」を具体的に聞き出す。

アプローチ③ 他者の実践に対してフィードバックする

狙い:評価軸を磨き、観察力を高める。

「自分のことは棚に上げる」と、人の行動はよく見えるものです。この性質を利用し、他者のアウトプットに具体的な改善提案を行うことで、自分の評価基準が明確になり、観察力が磨かれます。

教育工学的にも「相互評価(peer assessment)」は、学習者の批判的思考と分析力を高める効果があると報告されています。

事例

1.同僚のプレゼンを観察し、良い点・改善点・改善案を一つずつ返す。

2.他チームの成果物を見て、より良くするための代替案を提示する。

3.ディスカッション後、参加者の発言を引用しながら「効果的だった理由」を説明する。

アプローチ④ 自分自身の姿を見つめて気づく

狙い:経験を学びに変え、推敲力を高める。

推敲とは、文章や作品を何度も見直してより良くすること。これは文章だけでなく、企画書、プレゼン、商談記録などにも適用できます。

効果的な推敲の条件

1.時間を置く(一晩寝かせると新たな視点が得られる)

2.評価基準に沿って確認する(後述のチェックリスト)

3.改善点を1〜2点に絞る(同時に直すのは限界がある)

事例

1.自分の発表動画を見返し、改善点を一つに絞って次回に反映する。

2.作成した企画書を翌日に見直し、構成や表現を1〜2点だけ修正する。

3.面談記録を読み返し、質問の phrasing(言い回し)を一つだけ改善する。

3. すべてのアプローチを支える「チェックリスト」

4つのアプローチすべてに共通して役立つのがチェックリストです。

スキルトレーニングは筋トレと同じで、意識して鍛えた部分が伸びます。チェックリストは、鍛えるべき筋肉を明確にする“トレーニングメニュー”です。さらに重要なのは、チェックリストの項目が教えるべき学習項目と一致することです。ここがずれていると、研修全体が方向性を失い、成果につながりません。

作り方の手順

1.研修の目的を明確にする(例:顧客の課題を正しく引き出せる面談力をつける)

2.目的達成に必要な行動を細分化(例:質問の種類、相槌の打ち方、沈黙の扱い方)

3.行動ごとに評価基準を設定(できている/改善が必要)

4.項目数は5〜7程度に絞る(集中できる範囲)

5.研修の前後で同じ項目を使って評価する

応用事例

・プレゼン用チェックリスト:「冒頭で目的を伝える」「1スライド1メッセージ」「結論を繰り返す」

・面談スキル用チェックリスト:「相手の言葉を要約する」「沈黙を恐れない」「感情に共感する」

4. 研修デザインに取り入れる際の留意点

ここからは、これまでの4つのアプローチ(①良い手本、②周囲からのフィードバック、③他者へのフィードバック、④自分の振り返り)を、実際の研修にどう落とし込むかについての要点を整理します。

ポイントは「4つのアプローチ」と「チェックリスト」を一本の線でつなげることです。

学ぶ内容(学習項目) ⇔ 練習(アプローチ) ⇔ 観察・評価(チェックリスト)がバラバラにならないよう、設計段階で“同じ言葉・同じ単位”に揃えます。

1. 目的・学習項目・評価の「言葉」を揃える

・まず、研修の目的を“行動表現”で書く(例:「課題を3つ以上引き出す問いを投げられる」)。

・次に、その行動をチェックリストの項目に分解する(例:「事前に目的を合意」「オープン質問→要約→確認」)。

・最後に、練習の場面(ロープレ、発表、制作)でその項目だけを見る。

この“言葉合わせ”がズレると、教えること・練習すること・評価することが別物になり、学習者は何を伸ばせば良いか分からなくなります。

2. 手本(モデル)は「文脈適合」を最優先

素晴らしい外部事例でも、自社の文脈に合わなければ基準値として機能しません。

手本は3層で準備しましょう。

・理想モデル:最高水準の外部事例(目を越えさせる)

・現実モデル:自社で実在の優れた事例(転用しやすい)

・ミニモデル:今回の研修課題に合わせて作った短尺の模範解答(すぐ真似できる)

3. フィードバックは「多視点」を設計で仕込む

誰にフィードバックを頼むかが成果を左右します。

・受け手の視点:顧客役・上位者・他部署など、立場の違う人を混ぜる。

・熟達者の視点:行動の「なぜ良いか」を言語化できる人。

・同輩の視点:日常的に互いに見合える関係を育てる。

それぞれの視点で同じチェックリストを使うと、フィードバックが立体化します。

4. 安全・速度・回数のバランス

よい練習は「安心して試し、すぐに直し、何度も回す」こと。

・安全:批判ではなく行動事実→影響→提案の順で話すルールを明示。

・速度:1回の講義を短く、練習→即フィードバックのサイクルをできるだけ多く。

・回数:1テーマにつき最低3回のやり直しが理想(初回=把握、2回目=調整、3回目=定着)。

5. 推敲(見直し)を「仕組み」にする

④のアプローチは本人任せにすると続きません。

・時間を置く:その場の再挑戦に加え、翌日以降の再提出スロットを設計。

・バージョン管理:V1→V2→V3の変化点を1〜2点だけ書き残す。

・見比べ:V1とV3を並べてどこが良くなったかを言語化する時間を必ずとる。

6. 記録は「学習の燃料」

音声・動画・スライドの記録が残っているかが、その後の振り返りの質を決めます。

・発表やロープレはスマホで十分。

・研修後に「自分だけが見られるフォルダ」を用意し、本人が見返す導線まで設計します。

7. 現場との“往復”を前提に

研修室で完結させず、現場で試す→戻って直すの往復を設計に含めます。

・研修後1〜2週間以内に小さな実践課題(例:1on1を1回やる、提案書の表紙だけ作る)。

・次の集合までに成果物/録音を持ち寄り、再び①〜④を回す。

8. 運営チームの役割分担

ファシリテーター1人で「教える・測る・支える」は無理があります。

・進行、観察(チェックリスト記録)、心理的安全の見張り、技術サポートを分担。

・観察係が無言でチェックを取り、フィードバックタイムにだけ口を開くと場が締まります。

5. まとめ

4つのアプローチ(良い手本、適切なフィードバック、他者へのフィードバック、自分の振り返り)を研修設計に組み込み、チェックリストを成長のガイドとして活用することが重要です。

これらを適切に実装すれば、研修は単なる知識提供の場から、成果を生む「行動変容の仕組み」へと変わります。