分析・設計・開発・実施・評価という5つのステップを持つこのモデルは、従来の研修設計において多くの実績を残してきました。

しかし、変化の激しい現代においては、従来型の線形プロセスだけでは現場のスピードや柔軟性に対応しきれない場面も増えています。

本記事では、ADDIEの本質を再確認しつつ、変化への対応力を高めるために注目されているアジャイルアプローチ(SAMモデル)との比較、そして両者の強みを融合した「アジャイルADDIEモデル」という進化形の枠組みを解説します。

戦略と実行を結びつけ、現場で成果を出すための学習設計のヒントを提供します。

1. ADDIEモデルとは何か?──その成り立ちと思想的背景

ADDIE(分析・設計・開発・実施・評価)モデルは、1970年代に米軍とフロリダ州立大学によって開発された、インストラクショナル・システム・デザイン(ISD)の代表的手法です。軍事作戦を成功に導いたシステム設計思考をベースに、「再現可能で標準化された教育」を目的として整備されました。

この背景から、ADDIEはプロセスの網羅性・論理性・再現性を重視し、特にコンプライアンス研修や安全教育といった定型的な内容において高い効果を発揮してきました。

2. なぜ今、ADDIEを再発見する必要があるのか?

ADDIEは「古い」「柔軟性がない」といった印象を持たれがちですが、その本質を理解すると、今こそ再評価すべきモデルであることが見えてきます。

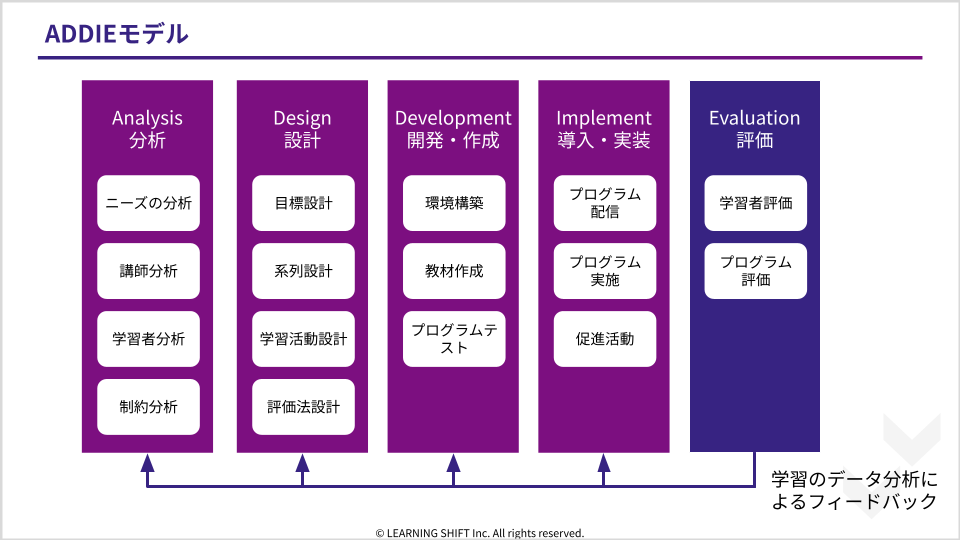

ADDIEは次の5フェーズで構成されています。

1.分析(Analysis):ビジネス課題を特定し、研修の必要性と目的を明確にする

2.設計(Design):目標、評価方法、学習体験の全体構造を設計する

3.開発・作成(Development):教材やツールを制作する

4.導入・実装(Implementation):研修を運用する

5.評価(Evaluation):成果を測定・改善する

評価は最終ステップであると同時に、すべてのフェーズに貫かれる視点でもあります。「学習成果をどう測るか」から逆算して設計を行うことが、ADDIEの真価を引き出す鍵です。

3. SAMモデルの登場──アジャイル時代の新しい選択肢

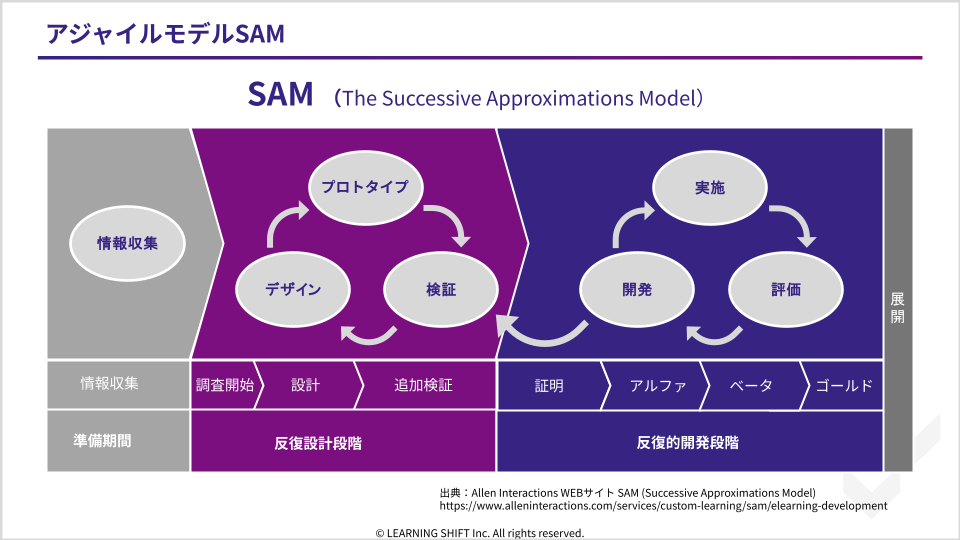

Successive Approximation Model(SAM)は、ADDIEとは異なる柔軟性とスピードを重視したアプローチです。不確実性が高く、変化が激しい現場において、素早く仮説検証を繰り返すことで最適解に近づくことができます。

SAMには2つのタイプがあります。

・SAM1(シンプル版):準備 → デザイン → 開発の3ステップで、短期間・小規模プロジェクト向き

・SAM2(本格版):「準備 → 反復デザインループ → 反復開発ループ」を回すアジャイル型

どちらも「作ってみる→試す→改善する」という高速PDCAを前提としており、現場と伴走しながら柔軟に内容を洗練させるのが特徴です。

4. ADDIE vs. SAM──目的に応じて使い分ける2つのアプローチ

| 比較軸 | ADDIEモデル | SAMモデル |

| プロセス | 線形的・計画重視 | 反復的・アジャイル型 |

| 柔軟性 | 低 | 高 |

| 初期設計の精度 | 高精度で要件定義が必要 | 低忠実度プロトタイプから開始 |

| 向いているテーマ | 安全・コンプライアンス、定型業務研修等 | ソフトスキル、新規事業、不確実なテーマ |

どちらが優れているというよりも、「目的」と「状況」に応じた使い分けが鍵です。

5. アジャイルADDIEモデル──ADDIE×アジャイルで成果に直結する設計を

ADDIEは「答えるべき5つの問い」という戦略的な骨格を、アジャイルは「問いにどう答えるか」という実行方法を提供します。両者を統合することで、計画性と柔軟性を兼ね備えた設計が可能になります。

A(分析)をアジャイルに

実現したい行動変容を学習目標の形で定義し、その達成度を測る試験問題を仮作成します。これにより、学習のゴールと評価方法を早期に明確化し、検証サイクルを素早く回せる状態を整えます。さらに、生成AIの活用を通じて、分析からの検証デザイン時間を大幅短縮できます。

D(設計)をアジャイルに

講義中心ではなく、求められる行動変容から逆算して設計を始めます。「練習・フィードバック」「試験」「最小限のインプット」の3要素を中心に、学びの体験全体を構築します。この設計フェーズには2つの柱があります。①「わかる」から「できる」へとつなげる練習・フィードバックの設計、②行動変容の成果をリフレクションを通じて組織内に還元し、知識として循環させる仕掛けです。学び・実践・振り返り・知識転換までを一連のプロセスとして設計し、それをI(実施)で確実にやりきれる構造へと落とし込むことが、アジャイル設計の鍵になります。

D(開発)をアジャイルに

MVP(Minimum Viable Product)として、試験・練習問題を先に実装。SME(主題専門家)との協働で反復的に改善を重ね、プロトタイピングを通じて最適解に近づけていきます。生成AIを教材試作・問題作成・フィードバック収集にも積極活用し、開発速度を2倍に高めます。

I(実行)をアジャイルに

ADDの過程で利害関係者の巻き込みがあってこそ動きます。経営層、現場、SMEなどとの連携が必要です。アジャイルのIでの大切なのはダッシュボード、取り組み状況、学習者の学びの見える化、KPIのダッシュボード表示など形成評価が回しやすくする工夫を入れることです。受講者の実践→振り返り→知識の定着・転換を支援し、組織全体での学習効果の最大化を目指します。

6. ADDIEを戦略的に活用するための3つの新視点

1. I(実行)は“評価可能な実践”として設計する

ADDIEの「I(実行)」は、単なる研修提供ではなく、行動変容の実践を可視化・支援する場です。学習者の実践状況や成果をリアルタイムでモニタリングできるよう、ダッシュボードや行動ログを活用した形成的評価の仕組みを設計することで、組織全体での学びの定着と進化が促進されます。

2. モデル選択に迷ったら“変化の大きさとゴールの明確さ”で判断する

ADDIEとSAMを使い分けるときには、要件がどれだけ明確か、環境がどれだけ変化するかを判断軸にするとよいでしょう。目的が明確で再現性が求められる:ADDIE/探索的で変化の大きいテーマ:SAM。シンプルで直感的なこの判断基準は、経験の浅い若手でもプロジェクトの方向性を見極める助けになります。

3. 生成AIは“思考と意思決定の加速装置”として活用する

各フェーズで生成AIを活用する際は、単なる作業効率化ではなく、思考の補助輪としての役割に着目しましょう。たとえば、学習目標の定義、プロトタイプの初期出力、フィードバックの統合など、意思決定と仮説検証のスピードを格段に高めてくれます。生成AIは、アジャイルADDIEを実現するための“時間を圧縮する知的な加速装置”なのです。

7. おわりに──学習設計は組織を変える力になる

その5つの問いを軸にしつつ、アジャイル的な実行力を融合することで、現場での変化と成果に直結する設計が可能になります。

「なぜやるのか?」「何を教えるのか?」「どう作るのか?」「どう届けるのか?」「効果はどうだったか?」

——この問いに答えるプロセスこそが、学習設計であり、組織を変える第一歩です。